引言:虚拟货币的概念与背景

随着科技的不断进步,虚拟货币作为一种新兴的金融工具,已经逐渐走入了大众的视野。从比特币到以太坊,虚拟货币在过去的十年间经历了剧烈的波动,也引发了诸多的讨论和争议。其背后的区块链技术、去中心化特性和交易的便捷性都让人们对虚拟货币的流通性产生了浓厚的兴趣。然而,虚拟货币真的能在现实经济中有效流通吗?本文将从多个角度深入探讨这一问题。

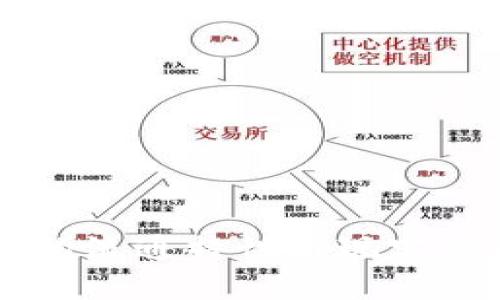

1. 虚拟货币的运作机制

虚拟货币通常依托区块链技术,这种技术具有去中心化、安全性高和透明性强的特点。虚拟货币交易的核心在于去中心化的信任机制,即交易双方无需信任中介,而是通过网络节点共同验证交易的有效性。这一机制使得虚拟货币在理论上具备了一定的流通能力。

以比特币为例,它的发行是通过“挖矿”的方式,在计算机网络中完成区块的生成和交易的记录。任何人都可以参与挖矿,获取比特币。在流通过程中,比特币的发行量是有限的,这种稀缺性进一步提升了其价值。不过,币值的波动性也意味着,不同的经济环境对币的流通性产生了直接影响。

2. 虚拟货币在现实世界中的应用场景

近年来,越来越多的商家开始接受虚拟货币作为一种付款方式。例如,一些在线平台、实体店铺甚至餐厅都开始支持比特币和其他主流虚拟货币的支付。这意味着,虚拟货币在某种程度上已经具备了流通的能力。对于用户而言,虚拟货币的流通不仅限于支付,还包括投资和储值。

实际应用中,一些跨国公司甚至选择通过虚拟货币进行国际交易,这样可以省去银行的高额手续费和繁琐的汇率转换。例如,用户在某些平台上用比特币支付国际商品时,不仅可以享受更加便捷的支付体验,还能免去一些传统金融渠道带来的障碍。

3. 流通中的障碍与挑战

尽管虚拟货币展现出了一定的流通潜力,但在实际应用过程中,仍然面临着诸多挑战。首先,监管问题是一个不容忽视的因素。各国对虚拟货币的监管政策存在显著差异,部分国家甚至禁止其流通,使得虚拟货币的全球化流通受到制约。

其次,用户安全问题也是影响虚拟货币流通的重要因素。随着虚拟货币交易的普及,骗子和黑客的攻击行为层出不穷,导致用户对虚拟货币的安全性产生疑虑。此外,虚拟货币的高波动性也让一些商家在接受虚拟货币作为支付手段时心存顾虑。

4. 用户接受度与市场参与

用户的接受度直接影响着虚拟货币的流通性。对比特币等主流虚拟货币的热情越来越高,但对于一些新兴币种,用户的态度可能更加谨慎。调查显示,当人们对虚拟货币的认知水平提升时,愿意使用虚拟货币的比例也随之上升。教育和宣传在此过程中的作用不言而喻。

市场参与者的多元化亦是推动虚拟货币流通的一个重要因素。随着投资者、商家以及普通消费者逐渐加入这一市场,虚拟货币的生态系统愈加丰富多样。透明性和流动性提升的同时,也为市场的进一步发展提供了动力。

5. 未来展望:虚拟货币的流通格局

展望未来,虚拟货币的流通格局将会如何演变?首先,随着区块链技术的不断完善,虚拟货币的交易效率和安全性将得到显著提升。在技术进步的背景下,更多的行业可能会吸纳虚拟货币,从而增强其在实际经济中的流动性。

其次,全球范围内的监管标准可能会趋于一致,从而降低不同国家间政策差异所带来的阻碍。这将为虚拟货币的跨国流通创造更加有利的条件,推动其在国际经济中的地位。

结论:理性看待虚拟货币的流通性

综上所述,尽管虚拟货币的流通性在理论上是可行的,并且在一些实际场景中得到了应用,但仍然面临诸多挑战和不确定性。监管环境的变化、用户安全的保障以及市场接受度的提高都是该领域未来发展的关键因素。我们应以理性的态度,密切关注虚拟货币在全球经济中的发展动态,以便更好地理解和参与这一新兴的金融生态。