引言:虚拟货币的崛起

随着科技的高速发展,虚拟货币作为一种新的货币形式,逐渐进入公众的视野。从比特币的成功,到各类山寨币的泛滥,虚拟货币的崛起让人们不得不重新审视传统金融的生态。在中国,体制内的虚拟货币也在经历着由政策引导带来的深刻变革,这个过程伴随着各种机遇与挑战。

1. 政策背景:从严监管到激发创新

中国的虚拟货币市场自诞生之日起便充满了争议。早期,政府对虚拟货币持保守态度,警惕投资风险与洗钱行为,于是出台了一系列严厉的监管政策。这些政策的初衷在于保护投资者,维护市场稳定。然而,伴随区块链技术的快速发展,政府逐渐认识到虚拟货币的潜力,开始探索在监管框架内激发创新。例如,中国央行于2020年推出了数字人民币(DC/EP),旨在借助这一新兴技术提升货币的流通效率。

2. 数字人民币的崭露头角

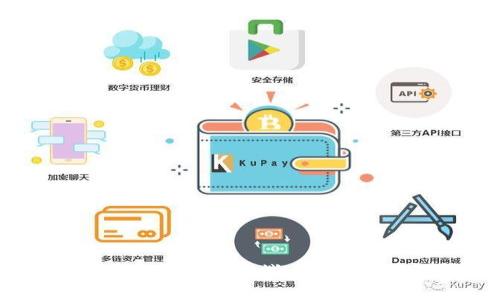

数字人民币作为国家主导的虚拟货币,具备国家信用背书的特点。其设计旨在替代部分现金流通,加强货币政策调控,减少黑钱和毒品交易的风险。通过与智能手机等移动设备的结合,数字人民币使得支付变得更加便捷,同时也为政府在金融领域的监管提供了更多手段。

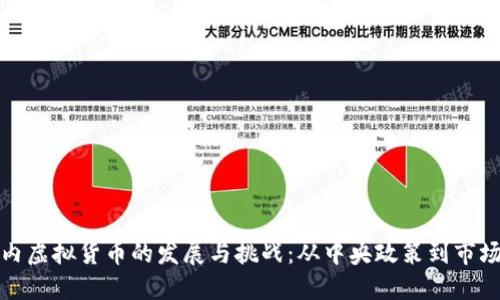

3. 市场动态:虚拟货币的生死起伏

近年来,虚拟货币市场波动很大,起伏不定。大多数用户在追求高收益的同时,也面临着相应的市场风险。由于缺乏有效的市场监管,许多小型虚拟货币项目层出不穷,投资者在选择时常常缺乏判断。根据数据显示,在2021年,许多加密货币价格经历了"牛市"的狂潮之后,随后又面临着"熊市"的洗礼。这样的波动不仅仅让投资者失去财富,还对整个市场的信心产生了冲击。

4. 体制内虚拟货币的挑战与机遇

体制内虚拟货币的出现与发展,在为用户提供便利的同时,也带来了一系列新的挑战。例如,如何在技术创新与金融安全之间取得平衡?如何处理好数字人民币与其他虚拟货币之间的竞争与关系?如何保障用户数据安全与隐私?这些都成为了当前亟待解决的关键问题。

5. 科技与人文:虚拟货币的社会价值

虚拟货币的影响不仅限于经济层面,也在社会层面引起了广泛关注。它不仅改变了人们支付方式,还促进了"去中心化"的思维方式。许多新兴的科技公司正在致力于创造围绕区块链技术的应用,这为传统的商业模式带来了新的思路。同时,虚拟货币及其底层技术也引发了教育、法律、伦理等方面的讨论,促使人们重新审视货币的本质。

6. 未来展望:虚拟货币的可能性

未来,体制内的虚拟货币可能会与传统金融体系深度融合,形成一个更加高效、安全的金融生态。在政策逐渐放宽的情况下,越来越多的企业也开始探索将虚拟货币应用于实际场景中,比如跨境支付、供应链管理和智能合同等领域。与此同时,公众的接受度和理解度也在不断提高,未来无疑会推动虚拟货币的更广泛应用。

结语:适应变革,展望未来

总的来说,体制内虚拟货币的发展既是技术进步的体现,也是经济结构调整的必然结果。在这个过程中,各方利益相关者需共同努力,解决面临的挑战,抓住机遇。只有这样,才能在快速变化的市场环境中脱颖而出,实现可持续发展。虚拟货币的未来是充满可能性的,而我们也必须以更加开阔的视野去迎接这个新世界。

随着体制内对虚拟货币认知的提升和技术的发展,电子货币的未来或将变得愈加清晰。无论是用户、政府还是企业,大家都需要积极适应这一变革带来的影响,从而在复杂多变的货币市场中占据一席之地。